Regen ist da – die Frage ist: Bringst du ihn zum Arbeiten ?

Wenn Regen fällt, entscheidet seine Führung über Erfolg oder Schaden: Bleibt Wasser im Boden, wächst Leben; rauscht es weg, bleiben Trockenstellen und Erosion. In diesem Beitrag zeigen wir, warum Wasser die wichtigste Ressource auf unserem Hang ist und wie wir es mit einfachen Mitteln leiten: flache Mulden halten Feuchte, ein sanfter Ableitungsgraben leitet Überschuss sicher weiter, ein Teich speichert und schafft Lebensraum.

Du erfährst Schritt für Schritt, wie du die natürlichen Wasserwege erkennst, das richtige Gefälle setzt, Überläufe planst und typische Fehler vermeidest – damit aus Regen gespeichertes Wasser wird, das Boden, Pflanzen und Mikroklima stabilisiert.

Inhalt

So sind wir vorgegangen

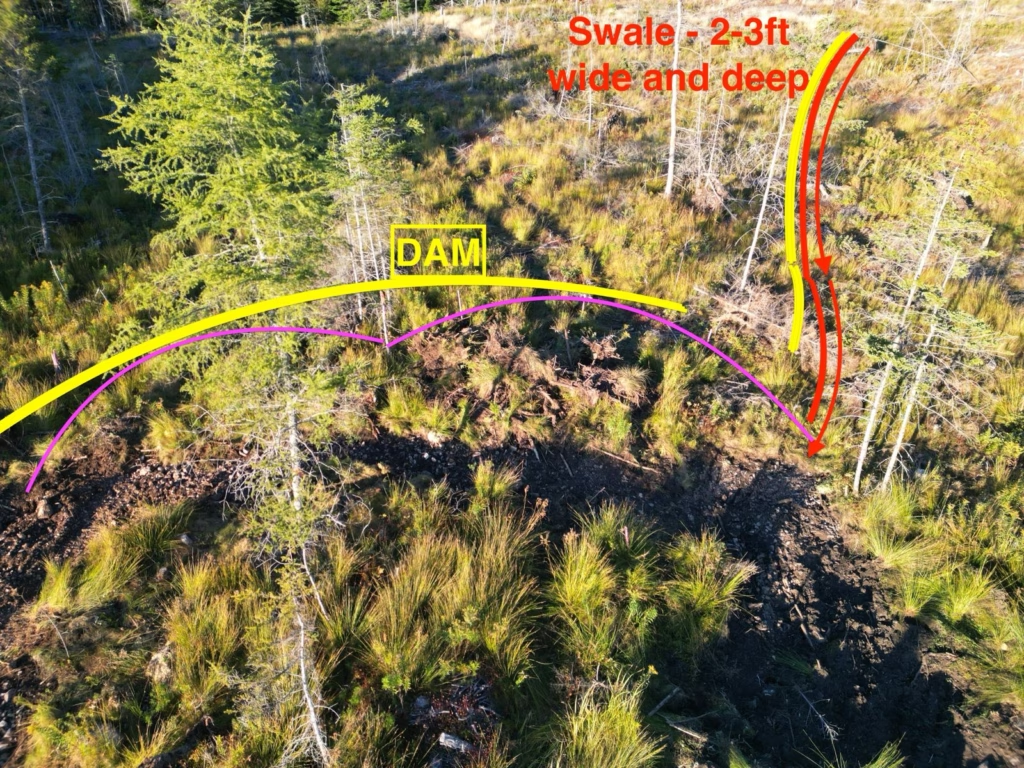

Wir haben den Hang ein Jahr lang nicht mit Maschinen, sondern mit Augen und Geduld bearbeitet. Vor allem Gernot hat sich immer wieder an verschiedene Punkte unseres Grundstücks gestellt und beobachtet, was die Natur macht: welche Wege das Wasser bei Regen sucht, wie die Bodenstruktur Höhen und Senken vorgibt, wo sich natürliche Sammelpunkte bilden und wo sich daraus perfekte Plätze ergeben, um Wasser aufzufangen, zu speichern und es anschließend als sanften Überlauf weiterlaufen zu lassen, ohne andere Bereiche auszutrocknen. Weil wir noch keine feste Aufenthaltsgenehmigung haben, gehen wir Projekte nur an, wenn sie organisch möglich sind. Vieles entsteht durch glückliche Fügungen und Gernots gutes Networking. Wenn die Nachbarn gerade einen Bagger am Grundstück haben, hängen wir uns an, sparen die Anfahrtskosten und bewegen nur so viel Erde, wie das aktuelle Budget hergibt. So ist in dieser Woche unser zweiter Teich fertig geworden. Zusammen mit Swales, sanften Ableitungen und sicheren Überläufen entsteht ein Wassersystem, das unsere Permakultur langfristig stabilisiert, den Boden auflädt und Lebensräume schafft.

Warum Wasser Priorität hat

Wasser ist die heimliche Infrastruktur eines lebendigen Grundstücks. Wenn Regen nicht einfach abfließt, sondern verlangsamt, verteilt und im Boden gehalten wird, entsteht unter unseren Füßen ein Puffer aus Feuchtigkeit, der Wurzeln versorgt, Bodenleben aktiviert und Pflanzen in Trockenphasen stabil hält. Jeder Millimeter, den wir oberflächlich verlieren, fehlt später als Bodenfeuchte im Wurzelraum.

Dieses Jahr hat uns das besonders deutlich gezeigt: Ein Ausnahmesommer mit fast 16 Wochen ohne ausreichenden Regen. Es nieselte manchmal, aber so wenig, dass nicht einmal die oberste Bodenschicht verlässlich befeuchtet wurde. In solchen Phasen entscheidet ein gutes Wassersystem darüber, ob junge Pflanzungen durchhalten, ob Bodenorganismen aktiv bleiben und ob der Hang stabil bleibt. Ohne gespeichertes und infiltriertes Wasser wird jeder Tag trockener, die Verdunstung reißt Lücken in die Vegetationsdecke und der Boden verliert an Struktur und Leben.

Wasser ist bewegte Energie.

Wenn Niederschlagswasser als Oberflächenabfluss ungebremst hangabwärts läuft, kann es Boden aufschneiden, Feinboden mitnehmen und Rinnen bilden.

Auch auf einer Wiese passiert das – nur oft punktuell statt flächig. Typische Auslöser sind gesättigte oder verdichtete Stellen, Trittpfade von Menschen und Wild, Reifenspuren, Traktorspuren, alte Rückegassen, Maulwurfshügel, Frostaufbrüche oder wasserabweisende, ausgetrocknete Krusten nach langer Dürre. Dort sammelt sich mehr Wasser, die Fließgeschwindigkeit steigt und die Energie konzentriert sich. Aus kleinen Fahnen werden Kerben, aus Kerben Rinnen.

Führen und bremsen wir das Wasser dagegen, arbeitet die Energie für uns. Das Wasser verteilt sich, versickert langsamer und erreicht mehr vom Wurzelraum. Feine Poren und Hohlräume im Boden füllen sich, die sonst trocken blieben.

So bleibt mehr Feuchte dort, wo Pflanzen sie brauchen, die Erosion nimmt ab und der Boden wird mit jedem Regenereignis stabiler und strukturreicher.

Wasser gestaltet Mikroklima.

Teiche und nasse Mulden speichern Wärme, geben Verdunstungskühle zurück und glätten Extreme. Im Sommer puffern sie Hitze, im Herbst verlängern sie die milde Phase, in der Pflanzen weiterhin wachsen und Kraft sammeln können. Dieser Ausgleich macht das Arbeiten am Grundstück angenehmer, senkt Stress bei Pflanzen und reduziert damit auch den Druck durch Schädlinge.

Wo Wasser ist, siedelt Leben. Ein kleiner Teich wird zur Tränke, zur Kinderstube für Amphibien, zum Jagdrevier für Libellen und Vögel. Selbst schmale Feuchtstreifen entlang eines Swales verbinden Habitate wie Trittsteine in der Landschaft. Je vielfältiger diese Feuchtinseln sind, desto stabiler wird das Gesamtsystem, weil Nützlinge dort Schutz, Nahrung und Reproduktionsräume finden.

Am Ende bedeutet Wasser-Design weniger Arbeit. Wer Regen clever erntet, muss weniger gießen, repariert seltener Erosionsschäden und profitiert von Böden, die mitarbeiten. Das ist keine Romantik, sondern handfeste Resilienz: Ein Grundstück, das Wasser führen kann, kommt mit Wetterlaunen besser zurecht und braucht weniger externe Inputs.

Hang lesen statt Erde bewegen

Erdarbeiten sind teuer und haben Nebenwirkungen. Wer den Hang zuerst liest, spart sich viele Korrekturen. Arbeiten mit der Natur statt gegen sie heißt, vorhandene Linien zu nutzen: Konturen, Senken, Rücken und die Wege, die das Wasser ohnehin nimmt. So entstehen Bauformen, die sich in den Hang legen, statt ihn zu zwingen. Das reduziert die Menge an Aushub, also das Volumen Erde, das man ausbaggern und bewegen müsste, vermeidet Staunässe an falschen Orten, schützt vor Unterspülungen und erhält die Bodenhorizonte – also die natürlichen Bodenschichten mit eigener Farbe, Struktur und Funktion, vom humusreichen Oberboden bis zu den tieferen, mineralischen Lagen –, in denen das Bodenleben weiterarbeiten kann. Jedes Element bekommt einen sicheren Ausweg für Starkregen, sodass Energie nie unkontrolliert eskaliert, sondern dorthin darf, wo sie nützt.

Wie wir dabei konkret vorgehen, lässt sich in wenigen Schritten zeigen.

Konturen finden: Mit einem A-Rahmen oder einer Schlauchwaage Höhenlinien markieren.

Ein A-Rahmen ist ein einfaches Holzdreieck in A-Form mit einer Schnur und einem kleinen Gewicht als Lot. Stellt man ihn auf den Boden und bringt das Lot in die Mittelmarke, findet man gleiche Höhe auf beiden Füßen – also eine Punkt-zu-Punkt-Höhenlinie.

Eine Schlauchwaage ist ein mit Wasser gefüllter transparenter Schlauch; Wasser steht an beiden Schlauchenden immer auf derselben Höhe. So lassen sich über mehrere Meter sehr genau horizontale Punkte verbinden.

Höhenlinien sind gedachte Linien gleicher Höhe im Gelände. Entlang dieser Linien gibt es seitlich kein Gefälle, Wasser bleibt zunächst „in Ruhe“.

Fließpfade kartieren: Nach starken Regenereignissen temporäre Rinnsale markieren.

Wir haben dazu umliegende, beim Roden abgebrochene Baumstämme als Steher eingeschlagen und mit farbigen Bändern markiert. So konnten wir die Linien aus der Ferne und mit der Drohne schnell wiederfinden und sehen, wo sich Flüsse bündeln.

Einzugsgebiete schätzen: Welche Flächen leiten in welchen Punkt, welche Oberflächen sind versiegelt.

Praktisch heißt das: Wir überlegen, welcher Bereich in Teich A hineinläuft und wo Teich B sinnvoll wäre. Reicht das Volumen, oder braucht es noch einen Teich C als Puffer. Wege, Dächer und verdichtete Flächen zählen zum Einzugsgebiet dazu, weil sie mehr und schnelleres Wasser liefern als Wiese oder Wald.

Sicherer Ausweg: Für jedes Element einen definierten, nivellierten Überlauf planen.

Geplante Überläufe sind wichtig, weil sie Wasser bei Starkregen kontrolliert und flächig abgeben. Einer unserer Teiche liegt nahe an der Straße am Grundstück – dort muss der Abfluss unbedingt so geführt sein, dass er die Straße nicht unterspült oder wegschwemmt, falls der Pegel einmal rasch ansteigt.

Swales, Diversionsgräben und Teiche – das Zusammenspiel

Swale

Ein Swale ist eine flache, bepflanzte Mulde exakt auf Kontur. Das bedeutet, die Sohle des Swales liegt überall auf gleicher Höhe, es gibt kein Gefälle nach links oder rechts. Dadurch wird Wasser gleichmäßig gebremst und kann in Ruhe versickern, statt seitlich davonzulaufen. Die Breite ist wichtiger als die Tiefe, also lieber flach, breit und schnell begrünt, damit er sich festigt. Am obersten Rand des Swales sitzt ein nivellierter Überlauf – häufig als Spillway bezeichnet. Diese flache Schwelle auf exakt gleicher Höhe entlässt bei Starkregen das Überschüssige Wasser sanft in die nächste Struktur.

Diversionsgraben

Ein Diversionsgraben besitzt ein minimales, genau gesetztes Gefälle. Sein Zweck ist die gezielte Umlenkung: Er sammelt Wasser oberhalb sensibler Bereiche und führt es seitlich zu einem sicheren Ort, etwa in einen Teich oder eine robuste Wiese. Weil hier Strömung entsteht, braucht der Graben stabile Böschungen, standfeste Vegetation und gut befestigte Übergänge. Er ist kein Abwassergraben, sondern ein Steuerungswerkzeug: Er nimmt Spitzen aus dem System und verteilt Wasser zeitlich und räumlich dorthin, wo es wirken kann.

Bei uns würde das Wasser ohne diesen Graben genau an der Grundstücksgrenze in einen Graben fließen und durch ein Rohr direkt in den See verschwinden – der schnellste Ausweg, aber ohne Nutzen für Boden und Pflanzen. Mit dem Diversionsgraben halten wir das Wasser auf unserem Grundstück, leiten es durch das gesamte Wassersystem und erst wenn es gearbeitet hat, darf es in den See weiterziehen.

Teich

Der Teich ist Speicher, Lebensraum und thermische Masse. Er liegt dort, wo natürliche Linien zusammenlaufen, aber nicht so, dass er Hänge destabilisiert. Die Böschungen laufen flach aus und werden sofort begrünt. Der Überlauf ist breit, auf Niveau abgezogen und mit Stein oder dichter Vegetation gesichert, damit bei Starkregen nichts ausschwemmt. Wenn möglich, kann man Vorklärzonen am Einlauf gestalten, die Sediment fangen, damit der Hauptkörper länger klar bleibt.

Wir haben den Teich bewusst mit unterschiedlichen Höhenstufen und sanften Anstiegen zum Rand gestaltet. Das hilft Tieren, die hineingeraten, wieder sicher herauszukommen. Außerdem entstehen so verschiedene Zonen:

- Flachwasser für Insekten und Jungtiere,

- mittlere Tiefen für viele Wasserpflanzen,

- tiefere Taschen als Kaltwasser-Refugien.

Ein wichtiger Punkt für unseren Alltag: Unsere Hündin Diana hat eine beeinträchtigte Hüfte und kann nur schwer schwimmen, liebt aber Wasser. Für sie braucht jeder Teich eine sichere, sehr flache Zone zum Abkühlen und Plantschen.

So verbindet ein gut gesetzter Teich die technischen Anforderungen mit echten Lebensräumen – für Wildtiere, Nutzpflanzen und uns.

Unser Aufbau am Hang

Wir beginnen nicht mit dem größten Loch, sondern mit dem klarsten Bild. Die über Monate beobachteten Sammelpunkte geben die Lage vor.

Die Zuläufe zum Teich modellieren wir so, dass Wasser sanft einströmt und sich Schwebstoffe zuerst in kleinen Vorzonen absetzen.

Der Abfluss folgt derzeit dem bereits zuvor vorhandenen natürlichen Ablauf auf unserem Grundstück – mit dem Unterschied, dass jetzt der Teich davor sitzt, Wasser sammelt und Spitzen abpuffert, bevor es weiterläuft.

So entsteht Schritt für Schritt kein Einzelbau, sondern ein vernetztes Wassersystem.

Normalerweise baut man Teiche vom höchsten Punkt talwärts, Element für Element. Bei uns arbeiten wir aus praktischen Gründen von unten nach oben: Wenn der Bagger zuerst einen halben Tag in ein entferntes Eck müsste, blieben statt zwölf Stunden Grabzeit nur sechs – und damit nur ein Bruchteil der möglichen Teichgröße. Indem wir mit dem gut erreichbaren unteren Bereich starten, erzielen wir in der verfügbaren Zeit die größte Wirkung und können die oberen Elemente später anbinden.

Kurze Notizen aus der Praxis

- A-Rahmen statt Laser: günstig, verlässlich, überall einsetzbar

- Vorbecken lohnen sich: weniger Schlamm im Hauptteich

- Lage, Layout und Überlauf zuerst planen, markieren – dann graben

Schritt für Schritt: Einen Diversionsgraben planen

Ziel klären

Wofür soll der Diversionsgraben arbeiten: Spitzenabfluss abfangen, die Straße schützen, Wasser seitlich in den Teich leiten oder sensible Zonen entlasten? Ein klares Ziel entscheidet über Lage, Länge, Tiefe und wo der Graben sein Wasser am Ende sicher abgibt.

Trasse & Gefälle festlegen

Der Diversionsgraben bekommt ein sehr geringes Gefälle (z. B. wenige Millimeter pro Meter). So fließt Wasser langsam seitlich ab, statt Energie aufzubauen. Die Trasse folgt der Hangform und nutzt bestehende Mulden, damit wenig Aushub anfällt. Wichtig:wenn möglich keine Senken, in denen Wasser ungewollt stehen bleibt.

Querschnitt wählen

Lieber flach und breit als tief und schmal. Ein breiter, seichter Querschnitt verteilt die Strömung, senkt die Geschwindigkeit und schützt die Böschungen. Seitenböschungen sanft anlegen, damit sie stabil bleiben und notfalls begehbar sind.

Auslauf definieren

Der Auslauf ist vorab geplant: Er führt kontrolliert in einen sicheren Bereich – bei uns in den Teich. Ziel ist, dass der Graben Spitzen puffert und seitlich ableitet, bevor das Wasser an die Grundstücksgrenze oder zur Straße abfließt.

Übergänge und Bauwerkskanten sichern

Wo Wasser Tempo aufnimmt (Knicke, Ein-/Ausläufe, Kreuzungen mit Zuflüssen), helfen flache, gleich hohe Schwellen und punktuell grobes Material (z. B. Bruchstein) gegen Ausspülungen. Alles niedrig halten, damit kein „Wasserfall“ entsteht.

Vegetation & Stabilisierung

Sobald der Grundriss steht, Oberfläche rau machen (Rillen/„Rauigkeit“), damit Wasser bremst. Spontanbewuchs zulassen; bei Bedarf später standortgerechte Gräser oder Bodendecker einbringen. Ziel ist ein dichter Wurzelfilz, der den Querschnitt stabilisiert.

Wartung & Monitoring

Nach Starkregen kurz prüfen: Liegt Treibgut im Einlauf? Gibt es kleine Ausschwemmungen an Kanten? Sofort nacharbeiten und Material wieder glattziehen. Ein sauberer Einlauf und ein klar definierter Auslauf sind die halbe Lebensdauer des Diversionsgrabens.

Sicherheit & Straße mitdenken

Weil ein Teich in Straßennähe liegt, ist ein geplanter, definierter Abflussweg entscheidend: Er verhindert, dass Überlaufwasser unkontrolliert zur Straße gelangt. Der Diversionsgraben leitet also gezielt von der Straße weg in den geplanten Bereich.

Unser Setting

Wir arbeiten von unten nach oben, um die verfügbare Maschinenzeit maximal zu nutzen. Unser Diversionsgraben sammelt das Wasser vom davorliegenden Hang ein – genau jenes Wasser, das sonst in den Graben an unserer Grundstücksgrenze zum Nachbarn abfließen würde. Statt diesen schnellen Ausweg zu nehmen, führen wir es jetzt in unseren Teich. Der Teich sammelt, beruhigt und puffert Spitzen ab, bevor das Wasser den bestehenden natürlichen Ablauf weiter nutzt. Oben anschließende Elemente folgen später; Lage, Layout und Überlauf planen und markieren wir immer zuerst – erst danach wird gegraben.

Teich abdichten – unsere Erfahrung und eure Optionen

Bei uns war es ein Glücksfall: Der Untergrund besteht aus schweren Lehm- und Tonschichten. Schon beim Probeschaufeln blieb die Erde schmierig und formbar, im Testloch stand das Wasser. Das war das Signal, dass der Teich ohne zusätzliche Dichtung halten wird. So fiel ein großer Arbeitsschritt weg und wir konnten Budget und Maschinenzeit in Lage, Überlauf und saubere Zuflüsse stecken.

Wenn der Boden hingegen sandig, kiesig oder rissig ist, braucht der Teich Unterstützung. So geht man dabei sinnvoll vor:

1) Pfützenlehm aufbauen

Zuerst zieht man den Untergrund eben und entfernt größere Steine, die später Druckspitzen verursachen könnten. Danach wird lehmiges Material in 10 bis 15 Zentimeter dicken Lagen eingebaut. Jede Lage bringt man auf Feldfeuchte – so feucht, dass sie gut formbar ist, ohne zu schmieren – und verdichtet sie kräftig, bevor die nächste folgt. An den Böschungen verbindet man die Dichtung gut mit dem vorhandenen Boden: Die Oberfläche wird leicht angeraut und mit kleinen Stufen versehen, damit die Lehmschichten „einrasten“ und nicht abrutschen. Unter dem späteren Damm kann man zusätzlich eine flache Rinne ausheben und mit dichtem Lehm füllen. Diese Rinne wirkt wie ein Stopper und verhindert, dass Wasser unten durchwandert. Insgesamt strebt man eine Dichtschicht von 20 bis 30 Zentimetern an. Das ist körperlich anstrengend, aber sehr zuverlässig.

2) Bentonit nutzen

Natriumbentonit quillt bei Feuchte und schließt Poren. Man streut es gleichmäßig aus, je nach Boden etwa ein bis fünf Kilogramm pro Quadratmeter, arbeitet es in die obersten zehn bis fünfzehn Zentimeter ein, befeuchtet und verdichtet gründlich. Alternativ lassen sich fertige Bentonitmatten überlappend verlegen; die Ränder werden gut eingegraben, damit kein Wasser darunter durchläuft.

3) Gleying mit organischem Material

Hier entsteht eine biologische Dichtung unter Luftabschluss. Dazu bringt man eine Lage dichtes, feuchtes organisches Material wie Mist, Silage oder Grasschnitt ein, deckt sie mit lehmigem Boden ab und hält die Zone über Wochen gleichmäßig feucht. Mit der Zeit bildet sich eine schleimige Sperrschicht. Das braucht Geduld, ist aber mineralölfrei und kann sich teilweise selbst reparieren.

4) Folie oder Membran

Wenn guter Lehm fehlt oder es schnell gehen muss, bieten robuste Bahnen aus EPDM oder HDPE eine sichere Lösung. Zuerst legt man ein Schutzvlies aus, dann die Bahn mit ausreichender Überlappung. Nähte werden nach Herstellerangaben verschweißt oder verklebt. Die Ränder kommen in einen umlaufenden Ankergraben und werden mit Boden fixiert. Eine dünne Deckschicht aus Sand, Kies oder Erdreich schützt vor UV-Licht und Temperaturschwankungen.

5) Details, die Dichtheit sichern

Im Damm hilft ein verdichteter Kern aus dichtem Material, damit Wasser nicht darunter hindurchläuft. Ein breiter, gleich hoher Überlauf als flache Schwelle nimmt Druckspitzen auf, bevor sie am Damm arbeiten, und führt Überschuss kontrolliert in den bestehenden natürlichen Ablauf. Die Böschungen werden flach und gut begehbar modelliert, damit die Dichtung hält und Wildtiere aus eigener Kraft herauskommen. Uferkanten sollten frei von scharfen Steinen sein, die die Dichtung beschädigen könnten. Treibgut und Laub regelmäßig aus dem Überlaufbereich räumen, damit nichts aufstaut. Falls eine Folie eingesetzt wird, die Ränder gut einbetten und vor Sonne schützen. Einfache Wartungsmaßnahmen wie gelegentliches Absenken des Wasserspiegels per Pumpe für Arbeiten am Rand sind möglich, ohne zusätzliche Einbauten im Damm zu benötigen.

6) Prüfen und nachdichten

Der Teich wird zunächst langsam gefüllt, der Pegel über mehrere Tage beobachtet. Sickerstellen markiert man, senkt das Wasser ab und verdichtet dort nach oder ergänzt punktuell Bentonit. Erst wenn der Wasserstand stabil bleibt, füllt man weiter auf und formt die Ränder final aus.

So bleibt das Projekt realistisch, selbst wenn das Budget eng ist und die Baggerzeit begrenzt. Unsere Geschichte zeigt: Entweder spielt der Boden einem in die Hände, oder man gibt ihm mit Lehm, Bentonit, Gley oder Folie die nötige Starthilfe.

Ausblick

Unser zweiter Teich ist mehr als ein Loch mit Wasser. Er ist der Start eines zusammenhängenden Wassersystems, das Regen bremst, verteilt und in Bodenleben verwandelt. Nach einem Sommer mit fast 16 Wochen ohne nennenswerten Niederschlag spüren wir, wie wichtig diese Speicher und sanften Ableitungen sind – für Pflanzen, für Tiere und für uns.

Als Nächstes schließen wir die oberen Elemente an, prüfen bei Starkregen die Fließwege und justieren Überlauf und Zuläufe fein nach. Was wir nicht tun: gegen den Hang kämpfen. Wir lesen weiter das Gelände, beobachten, dokumentieren und arbeiten mit dem, was da ist. So wächst Schritt für Schritt ein System, das in nassen Jahren schützt und in trockenen Jahren trägt.

Wenn dich ein Detail interessiert oder du an einer Stelle unsicher bist, schreib uns gern in die Kommentare. Welche Erfahrungen hast du mit Swales, Diversionsgräben oder naturdichten Teichen gemacht?

Quellen

FAO – Water Harvesting (Runoff Farming): Grundlagen zum Sammeln/Verlangsamen von Hangwasser, Dimensionierungs- und Praxisprinzipien

https://www.fao.org/fileadmin/templates/cpesap/C-RESAP_Info_package/Links/Module_5/Water_harvesting.pdfFAO – Einführung ins Water Harvesting: Überblick über Kontur-/Infiltrationssysteme, Nutzen für Bodenfeuchte und Erosionsschutz

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agwa/docs/bari2017/Session3/Harvesting_Introduction_I.pdfUSDA NRCS – Diversion (Code 362): Technischer Standard für Diversionsgräben (Trasse, Gefälle, Ein-/Auslauf, Stabilisierung)

https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-09/362_NHCP_CPS_Diversion_2021.pdfUSDA NRCS – Pond (Code 378): Technischer Standard für Teiche (Böschungen, Dichtung, Überläufe/Notüberläufe)

https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-09/Pond_378_NHCP_CPS_2022.pdfOhio EPA – Level Spreader (2025): Gestaltung und Wartung von nivellierten Überlaufkämmen für flächige Ableitung

https://epa.ohio.gov/Portals/35/storm/technical_assistance/6.2_Level_Spreader.pdfChesapeake Stormwater Network – Level Spreader: Praxisleitfaden zu Überlaufkämmen und Erosionsschutz am Auslauf

https://chesapeakestormwater.org/wp-content/uploads/2022/07/3272-3.pdfFAO Africa Training Manual (Vetiver): Unterschied Konturmulde vs. Graben mit leichtem Gefälle; Hangarbeit entlang Höhenlinien

https://www.vetiver.org/FAO%20Africa%20Training%20Manual%2008water.pdfYeomans, P. A. – Water for Every Farm (Keyline): Grundprinzipien, Wasser an hoher Stelle fassen und sanft verteilen

https://soilandhealth.org/book/the-keyline-plan/

Reprint-PDF: https://cheiodasideia.libertar.org

Gemeinsam mehr erreichen!

Erkunde weitere Beiträge !

Mehr aus der Pflanzenwelt