Inhalt

Was ist Mulchen?

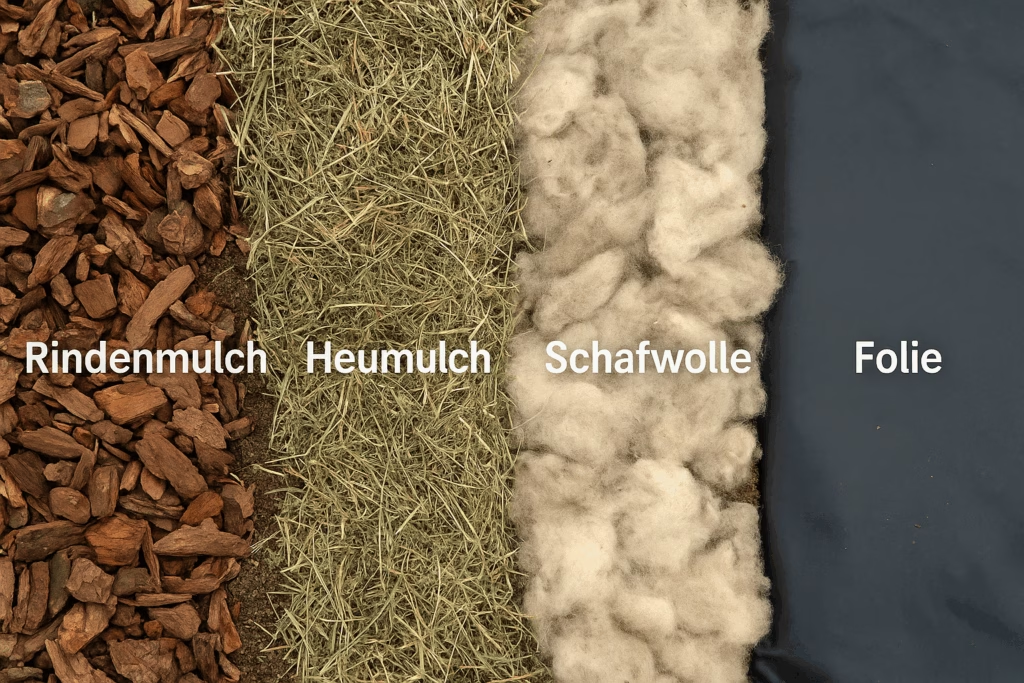

Mulchen bedeutet, den Boden mit einer schützenden Schicht zu bedecken. Diese Schicht kann aus sehr unterschiedlichen Materialien bestehen: klassisch aus organischen Stoffen wie Laub, Rasenschnitt, Kompost, Stroh, Rinden- oder Holzhäcksel, aber auch aus mineralischen Materialien wie Kies, Splitt oder Lavagranulat. Immer häufiger finden auch Mulchfolien Anwendung – schwarze, klare oder biologisch abbaubare Vliese, die wie eine zweite Haut über dem Boden liegen. Eine weitere, eher ungewöhnliche, aber sehr wirksame Variante ist das Mulchen mit Schafwolle oder Schafvlies. Diese Materialien verrotten sehr langsam, speichern Wärme und Feuchtigkeit und haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie Schnecken fernhalten.

Eine besondere historische Form ist das Steinmulchen. In Trockenregionen wurden Steine dicht über die Böden verteilt. Am Tag speichern sie Wärme, die sie nachts langsam wieder abgeben, während sie gleichzeitig die Verdunstung minimieren. Archäologische Befunde zeigen, dass Steinmulchen bereits von den Inka in Südamerika oder in mediterranen Weinbaugebieten eingesetzt wurde. Damit konnte Landwirtschaft in extrem trockenen Klimazonen über Jahrhunderte überhaupt erst möglich gemacht werden.

Mulchen ist also weniger eine „Erfindung“ als vielmehr ein Prinzip, das sich überall dort entwickelte, wo Menschen Landwirtschaft betrieben. Der Gedanke dahinter ist simpel und universell: Der Boden soll niemals nackt und schutzlos sein, sondern immer durch eine Decke aus organischen oder mineralischen Materialien geschützt und belebt werden.

Historische Wurzeln – von Ägypten bis in die Anden

Dass Menschen schon früh verstanden, wie wertvoll eine Bodendecke ist, beweisen zahlreiche historische Quellen. In den Oasen Ägyptens wurden Palmblätter und Stroh eingesetzt, um Wasser länger zu halten. Griechen und Römer bedeckten Olivenhaine und Weinberge mit organischen Abfällen, damit der Boden fruchtbarer blieb. In den Anden wiederum nutzten Bauern Steinmulch aus Lavagestein, um die kargen Böden ertragreicher zu machen. In China war es üblich, Stroh und Reishülsen auf Feldern auszubringen.

Mulchen ist damit keine Idee, die einem Einzelnen zuzuschreiben wäre, sondern ein über Jahrtausende gewachsenes Erfahrungswissen. Unterschiedliche Kulturen fanden jeweils ihre eigenen Materialien und Methoden, aber die Grundidee blieb gleich: Den Boden schützen, um ihn fruchtbarer und widerstandsfähiger zu machen.

Warum mulchen?

Der Nutzen des Mulchens ist vielfältig. Eine Mulchschicht schützt den Boden vor Austrocknung, da sie die Verdunstung reduziert. Sie wirkt wie eine Isolationsschicht, die die Temperatur reguliert – im Sommer bleibt der Boden kühler und feuchter, im Winter länger frostfrei. Regen kann den Boden nicht so leicht verschlämmen oder erodieren. Beikräuter werden unterdrückt, da sie unter der lichtdichten Schicht schlechter keimen.

Organische Mulche tragen außerdem dazu bei, dass das Bodenleben gefördert wird. Regenwürmer, Mikroorganismen und Pilze finden Nahrung und Lebensraum, sodass die Bodenstruktur verbessert und der Humusgehalt gesteigert wird. Ein belebter Boden wiederum liefert Pflanzen Nährstoffe, sorgt für bessere Wasseraufnahme und ist widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterereignissen.

Für uns hier in Cape Breton, Zone 6a, sind diese Vorteile besonders spürbar. Die Sommer sind oft windig und trocken, die Winter hart und kalt. Mulchen schützt in beiden Extremen: Es hält die Erde im Sommer feucht und im Winter warm. In Verbindung mit Methoden wie der Pflanzenkohle (Biochar) entsteht ein Boden, der über Jahre aufgebaut wird, Wasser besser speichern kann und voller Leben steckt.

Wo ist Mulchen sinnvoll – und wo nicht?

Mulchen ist fast immer eine gute Idee, aber es gibt Ausnahmen. Sinnvoll ist Mulchen in Gemüse- und Staudenbeeten, unter Sträuchern und Bäumen, an Hanglagen und überall dort, wo Boden leicht austrocknet oder erodiert. Frisch angelegte Pflanzungen profitieren besonders, da die Konkurrenz durch Beikräuter reduziert und Stress minimiert wird.

Auf sehr schweren, tonigen Böden sollte man jedoch vorsichtig sein. Hier kann eine zu dicke Mulchschicht die Belüftung behindern. Verdichtete Mulchlagen hemmen den Luftaustausch, halten Feuchtigkeit in den unteren Schichten fest und fördern Fäulnis sowie Pilzkrankheiten. Auch bei Bäumen muss man vorsichtig sein: Mulch darf den Stamm nicht berühren. Besonders anfällig für Rindenfäule sind junge Bäume, deren Rinde noch dünn ist, doch auch ältere Bäume können Schaden nehmen, wenn dauerhaft feuchtes Material am Stamm liegt.

Materialien im Vergleich

- Kompost ist leicht basisch, hebt den pH-Wert etwas an, fördert das Bodenleben und versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen.

- Laub zersetzt sich relativ schnell und kann den Boden leicht ansäuern. Ideal ist geschreddertes Laub, damit es nicht verfilzt.

- Gras- und Rasenschnitt wirkt neutral bis leicht alkalisch. Er liefert Stickstoff, zersetzt sich rasch, kann aber bei zu dicker Schicht Fäulnis verursachen.

- Rindenmulch ist sauer und sollte vor der Verwendung abwittern, am besten ein Jahr. Frischer Rindenmulch kann den Boden stark ansäuern und enthält Gerbstoffe, die das Wachstum hemmen. Abgelagerter Rindenmulch wirkt weniger stark und ist besser verträglich.

- Holzhäcksel bauen sich langsam ab und binden anfangs Stickstoff, halten aber langfristig Feuchtigkeit und verbessern die Bodenstruktur.

- Schafwolle ist ein Sonderfall. Sie wirkt wie ein dichter, faseriger Teppich, speichert sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit, liefert über die Zeit Nährstoffe wie Stickstoff und Kalium und bietet zugleich eine natürliche Barriere gegen Schnecken.

- Mineralische Mulche wie Kies oder Splitt sind pH-neutral, langlebig und optisch stabil. Sie fördern das Bodenleben jedoch kaum und können sich in voller Sonne stark erhitzen.

- Mulchfolien sind aktuell im Trend, insbesondere im Gemüseanbau. Sie verhindern zuverlässig Unkraut und erwärmen den Boden. Damit Pflanzen wachsen können, muss man die Folie an den Pflanzstellen anschneiden oder lochen. Schimmelbildung ist meist kein Problem, da die Folien den Wasserfluss regulieren und Belüftung zulassen. Dennoch besteht die Gefahr von Mikroplastik, wenn die Folien altern oder beschädigt werden. Biologisch abbaubare Varianten klingen vielversprechend, lösen sich im Hausgarten aber oft nicht vollständig auf. Viele sind nur in industriellen Kompostieranlagen rückstandsfrei abbaubar.

- In Europa sind EN 13432 und OK compost industrial (TÜV Austria) gängige Zertifizierungen.

- In Kanada gelten hingegen andere Standards. Besonders relevant sind ASTM D6400 und ASTM D6868 (für kompostierbare Kunststoffe), die durch das nordamerikanische BPI-Siegel (Biodegradable Products Institute) bestätigt werden. Ebenso gibt es den kanadischen Standard CAN/BNQ 0017-088, der auf ISO 17088 basiert. Wer in Kanada Mulchfolien kauft, sollte auf BPI- oder BNQ-Zertifizierungen achten. Eine völlig unbedenkliche Folie ohne Mikroplastikrisiko gibt es bislang nicht.

Wann mulchen?

Am besten mulcht man im Frühjahr, wenn der Boden frostfrei ist. So bleibt die Winterfeuchtigkeit erhalten, und die ersten Beikräuter werden unterdrückt. Im Sommer schützt Mulchen vor Hitze und Austrocknung. Im Herbst dient es als Winterschutz für empfindliche Pflanzen. Im tiefsten Winter bringt es wenig, da der Boden gefroren ist.

Gefärbter Mulch – schön, aber riskant

Gefärbte Mulche enthalten meist Pigmente wie Eisenoxide, die als unbedenklich gelten. Dennoch gibt es Zweifel, ob alle Produkte diese Reinheit aufweisen. Das Risiko liegt im Ausgangsmaterial: Für gefärbten Mulch wird oft günstiges Restholz verarbeitet, manchmal auch imprägnierte Paletten oder Bauhölzer. In solchen Fällen können Schwermetalle und Schadstoffe wie Chrom, Kupfer oder Arsen enthalten sein.

Dass hier besonders geschummelt wird, hängt mit den Produktionskosten zusammen: Farbiger Mulch ist ein dekoratives Produkt, das optisch überzeugen soll, und deshalb werden häufig minderwertige Holzquellen genutzt. Bei naturbelassenem Mulch ist die Gefahr geringer, doch auch hier lohnt es sich, nach Herkunft und Zertifizierungen zu fragen.

Unser Weg zum Mulchen

Als wir unsere Starterfläche anlegten, standen wir vor der Frage: Sollen wir den Boden offen lassen, damit die Sonne ihn erwärmt, oder ihn sofort abdecken? Die Erfahrung lehrte uns schnell, dass offener Boden in unserem Klima binnen weniger Stunden austrocknet. So begannen wir zu mulchen, und genau dieses Vorgehen schildern wir auch in Was ist Homesteading?

Wir lockerten den Boden, entfernten grobe Steine und legten Beete frei. Dann folgte die erste Mulchschicht: Holzhäcksel aus den Rodungsresten unserer Fläche, ergänzt mit Rasenschnitt aus der Nachbarschaft. Ein Jahr später mischten wir zusätzlich Kompost unter, um die Nährstoffversorgung zu verbessern.

Jetzt im Herbst packen wir unsere Beete nach dem Rückschnitt mit einer neuen Mulchschicht ein, damit die Pflanzen eine bessere Chance haben, durch den Winter zu kommen.

Zusammenfassung: Richtig mulchen in Kürze

- Boden vorbereiten: lockern, Unkraut entfernen, feucht halten

- Material wählen: organisch für Nährstoffe, mineralisch für Dauer, Schafwolle als Sonderfall

- Schichtdicke: 5–8 cm, bei Bäumen 7–10 cm, immer Abstand zum Stamm halten

- Zeitpunkt: Frühjahr für Feuchtigkeit, Sommer für Hitzeschutz, Herbst für Frostschutz

- Kontrolle: regelmäßig prüfen, nachfüllen, Mulch auflockern wenn nötig

- Vorsicht bei: frischem Rindenmulch, zu dicken Schichten, fragwürdigen gefärbten Mulchen und Folien ohne Zertifizierung

Quellen

– Wikipedia: Mulchen

– Plantura: Mulchen – Funktion, Vorteile, Materialien

– NABU Heidelberg: Mulchen im Naturgarten

– Natur im Garten: Mulchen Grundlagen (PDF)

– UF/IFAS: Is Colored Mulch Bad for the Environment?

– Innovations-Report: Gefärbter Mulch

– Penn State Extension: Mulch – Options and Risks

– TÜV Austria: OK compost Zertifizierung

– BPI: Certified Compostable

– CCME/BNQ: Canadian Compostability Standard

Gemeinsam mehr erreichen!

Erkunde weitere Beiträge !

Mehr aus der Pflanzenwelt